前汾溪的“莫空鸣”社群组织是一个什么样的团体?

目 录

一、莫空鸣的诞生

(一)缘起:“无所事事”的大孩子

(二)村里的第一辆餐车

(三)我们是——“莫空鸣”

二、“有点馋”:莫空鸣的首个项目

三、 莫空鸣 2.0

(一)重启升级:转型成外卖小哥

(二)扩大经营:“三顾茅庐”拉赞助

(三)筹备七夕:莫空鸣集市

四、莫空鸣社群网络

五、结语:乡村青年社群与社区发展

莫空鸣:社区新生代组织诞生记

一、莫空鸣的诞生

(一)缘起:“无所事事”的大孩子

2022 年的暑假,当我们在策划暑期美育课堂时,村子里多了这样一些人——一群“无所事事”的大孩子。他们曾经是美育课堂的第一批学生,但随着年纪渐长,小孩子居多的美育课堂对他们而言已经失去了吸引力。在此前一年多的时间里,开始有些“叛逆”的他们逐渐疏离了美育课堂。2022 年的暑假,这些在外上中学的孩子回到村庄。在村里,他们其实是不受关注的一群人, 老人又很难管住他们, 所以他们往往一觉睡到中午或下午, 睡醒后几乎每天都待在乡野艺校的老房子里,玩手机、打游戏就能消磨大半天的时光。这样“无所事事”的状态让我们开始反思——美育课堂不能成为小孩子的专属, 这些大孩子也是我们需要关注的群体。而我们能和他们一起做些什么呢?

恰逢此时,一个契机出现了:小梨洋村村民种的黄桃滞销,县、乡里的工作人员找到乡野艺校,希望我们能帮忙销售。在销售这方面,乡野艺校并非专业,因此难以提供帮助。但这件事本身给予了我们设计一堂美育课的灵感——围绕黄桃,一起来做一个黄桃集市吧!我们的设想是,在这堂美育课上,年龄小的孩子可以做食品与装饰,大孩子则可以负责摊位等硬件制作。

完成“事”的设想后,接下来就是解决“人”的问题。面对这群好像不怎么“听话”,与美育课堂隔阂已久的大孩子,该如何和他们沟通呢?我们所采取的策略是把他们当作“小大人”。一方面,他们已经有了较强的自我意识, 平等的沟通与相处是他们成长的自然需求。 在不知道如何直接沟通的情况下,陈老师会叫上这些孩子一起晨跑,在锻炼过程中向他们发出“一起在村子里做一点事”的邀请,而非将之定性为“上课”。另一方面,他们也是还在成长中的少年,叛逆、爱玩、喜欢偷懒都是正常的现象,要求他们像大人一样成熟地做事并不容易。因此在平等相处的同时,我们也会理解这些“青春期特质”,包容他们小孩的一面。慢慢地,通过交流, 想象中的隔阂与标签消失了。 我们发现, 这些孩子并不是曾以为的无法沟通的“坏孩子”,他们愿意和我们聊天,也能聊在一起。

课程开始的前一天晚上,一起吃饭的时候, 为了让他们有念想、 有干劲, 在充分揣摩青春期心理的基础上,我们决定给他们“画饼”打点鸡血:“如果你一个东西卖 10 块钱,成本控制在 3 块钱以内, 那么至少能赚 7 块。如果卖出 100 份,一天就能赚 700。 再加上其他的产品,每个人分到手一天也能赚两三百。如果做大了,还可以去县城 CBD 摆摊。反正打游戏也是过一天,赚点钱有什么不好?”酒足饭饱,气氛到位。在“发财”的感召下,这些青春期热血青年一下就兴致高涨——“这个事情有搞头!”

(二)村里的第一辆餐车

然而,理想的感召是短暂的,昨日豪情很快付之东流。第二天,课程开始的第一个上午,这群大孩子集体懒床,而他们“不屑为伍”的小孩子则集体到场。无奈之余,这个结果其实也不算意外,毕竟长期的习惯不是一夜之间能够改变。于是我们先和小朋友们一起发散思维:集市必不可少的是摊位,在村里,一辆可以移动、四处叫卖的餐车可能是最优选择。那么,这辆餐车又将做成什么样子呢?凭空想象无益,我们带着孩子一起建模,共同构想这辆餐车的外观与结构。这些孩子都是第一次接触建模, 虽然很难由他们自己操作,但观看本身就是一个学习和拓展认知的过程, 我们也会让他们帮忙测量尺寸, 或者提一些外观、形状上的建议。

到了下午正式开始造餐车,这群懒散青年才姗姗来迟。当时,正好郑公殿施工,有不少废弃的建材, 我们带着孩子一起找能用来组装餐车的木板,另一些孩子则上山砍竹子,用来充当篷架。找完材料后,就在汾河边清洗干净。

当时正值夏天,天气炎热,这些孩子一开始干劲十足,扛着木板、拿着工具前前后后地忙碌。但做了一两天,他们就开始叫苦喊累——敲钉子把手敲麻啦、天气太热啦、做餐车太难啦,诸如此类。此外,对于这群“网瘾少年”来说,每天按时干活本就是一件痛苦的事:

“一开始觉得挺有意思的,可能对我们这个年纪来说比较新鲜。但是干到后面好累,早上起不来,觉都不够睡,还没有时间打游戏,对于我们来说是真痛苦。”

为此,整个建造餐车的过程是十分曲折的。这些孩子基本没有早上,中午又要睡午觉。太热了不来,就算来了也还要玩闹一会儿。由于积极性不高,这些孩子干活基本全靠安排。明确了任务之后,才能动起来。

就这样“无组织、无纪律”地动工了一周,进展始终非常缓慢。当时,恰好“丛生夏令营”还有几天就要开始了,来自全国十一所艺术类院校的三十名大学生将要来到前汾溪。既有潜在客户, 又能展示前汾溪青年风采,这是一个难得的出摊好机会。于是我们给这些孩子下了“最后通牒”——“你们必须要在夏令营开始前开业出摊!”果然,DDL 才是第一生产力。在最后期限的逼迫下,他们终于在夏令营之前紧赶慢赶造完了餐车。 就这样,历时一周左右,前汾溪村的第一辆餐车诞生了。

事后,据当事青年焜总回忆:

“虽然我们会认真做,但多多少少有点不情愿,因为我们放假最日常的就是打游戏、睡懒觉。但是开始做(餐车)之后我们也起得挺早的,也没有时间打游戏,过得比较充实。当时我也和他们讨论过,他们也觉得虽然挺累的,但是很好玩、很充实”。

(三)我们是——“莫空鸣”

在制作餐车的过程中,还有一个关键的“里程碑事件”,那就是这些大孩子自发成立了一个团队——“莫空鸣”。在正式动工前的晚上,这些孩子就在高涨的兴致下决定成立一个正式的团队,干一番大事业:

“因为我们帮别人卖黄桃, 帮人家做事情也是帮别人村, 那我们先从自己村开始。 然后我们就像乡野艺校一样组织了一个团队,也跟他们一样帮助村民。”(家炜)

“总的来说就是满腔热血!”(杨焜)

彼时他们沿用了以前的小团体名号——“重案六组”。后来我们觉得这个名字缺乏特色,于是集体开会讨论更名的问题。在开会的时候,雨豪一直吊儿郎当,不认真开会,于是另一个孩子就用本地话骂他:“mokongming!”在屏南话里意为“不要睡觉、不要偷懒”,按发音直译为“莫空明”。我们一下就觉得这个名字很不错,于是提议以它作为团队队名,并把“明”换成“鸣”,一语双关,寓意“要做事,不要偷懒,不要空谈”。他们也对这个名字有着自己的理解和认同:

“莫空鸣我个人认为还有一个含义,就是不能睡觉,睡觉你就干不了事情。你只想着睡觉,躺在床上什么都干不了,只能做梦想着。”(家炜)

“实事求是地做事,干出一番事业来,做好我们手里的事情。一步一步,慢慢来,不要着急。”(杨焜)

餐车完成以后,我们把“莫空鸣”写在了餐车底部,标志着这些孩子正式开始以“莫空鸣”团队的形式在村里做事了。我们还在老房子清理出了一间空房间,用作莫空鸣的办公室。

2022年7月24日晚,在响亮的鞭炮声和“好话”中,莫空鸣正式开业出摊了。当时餐车刚做出来,没有灯光,于是雄哥、土叔立马从山上拿来了自家的移动电源和灯带装饰餐车,这辆小餐车一下就成了夜晚的村里最显眼的存在。第一次开业,经过共同商量,这些孩子自己去县城购买百香果等材料制作了清凉果茶,并在我们的提议下,推着小餐车走村,请全村村民免费喝茶。陈老师说,作为年轻人,要在村里开始做事,第一餐先请村民享用,让村民知道我们开始做事了,也代表着对村里人的重视与尊敬。

这些大孩子平时爱玩爱闹,第一次出摊的时候却都很羞涩,安安静静地不敢吆喝,还是我们在前面“开路”,帮他们吆喝宣传,请村民来喝茶。村里第一次有了这样一辆餐车,村民们觉得很新奇,男女老少都纷纷过来品尝,原本安静的村子热闹了起来。拍薄荷、装杯、插吸管,这些孩子自然地开始分工,逐渐做得井井有条、有模有样。对那些有点不好意思品尝的叔叔阿姨,莫空鸣也会主动给他们盛一杯果茶。开业第一天,每个喝到果茶的村民都笑容满面。

不仅村民们开心,第一天开业大受欢迎,莫空鸣的孩子们比村民更开心。晚上营业结束后,我们回到老房子,一起开会复盘开业发现的问题,并分享大家的感受。在这次讨论中,明显能感觉到这些孩子的积极性上了一个台阶,不复做小餐车时的苦恹恹。他们七嘴八舌地提着建议、畅想未来: 量太少了,明天要加一桶;村里有葡萄,明天可以出葡萄口味的饮品,更有卖点;要在餐车旁挂一个垃圾袋......经此一役,莫空鸣也开始讨论并形成了初步的团队分工:杨焜推餐车,保持餐车平衡;雨豪管财务,负责收钱;家炜拍薄荷,制作装杯;瑞源负责递送饮品。

而更让他们感到兴奋的是来自村民们的认可。之前不懂事的时候,这些孩子中有人偷了村民的西瓜。村民们不知道是谁,于是对这帮中学生的印象都很差,骂他们是坏孩子。但这次他们推着餐车免费给村民送果茶,村民们包括这些孩子的家人都会夸奖他们很乖,对他们也有了新的认识。一晚上得到夸奖无数,他们也收获了从未有过的成就感体验:

“今晚印象最深刻的是在桥头(卖)果茶的时候,那边基地有个认识的姐姐,然后我问她味道怎么样,她说比古茗还好喝,非常有成就感。”(瑞源)

“我觉得嘞,(印象最深刻的)就是那一群人蜂拥而至,就是特别喜欢,就过来要,那我也感觉很有成就感,就是我们都很受欢迎。”(家炜)

除了村民的夸赞,还让他们感到有成就感的,是来自这件事本身的“前所未有”。在这个人口大量外流,因空心化、老龄化而沉寂的村子里,从未有过这样一辆年轻人的餐车,也从未有过这样一群年轻人在村子里做事:

“我觉得今晚还是比较成功的。首先一个就是拉动了村民的兴趣,然后也拉动了我们的兴趣,那我们做事会更加有动力,毕竟这个事情在我们村应该是第一例,史无前例。我们既然做出了这件事情,我们就要给他做大,给他做强,然后慢慢的就改变村民对我们这些小孩子的看法。”(杨焜)

为此,他们非常自豪地说莫空鸣是“村子里最年轻的团队”,并将开业这一天定义为莫空鸣的“第一件大事”。

而出乎意料的是,当我们问及莫空鸣团队以后主要做什么时,他们一致表示要效仿乡野艺校,做一个公益组织:

“因为乡野艺校他们的帮助对象主要是小孩子,就比如前汾溪小学的孩子,还有本村在外面读书,在假期回到本村的孩子,他们(乡野艺校)也会给他们做一些美育的事业。然后我们这个团队就想着扶持(老人),就是跟他们相对......一个词叫尊老爱幼,你看现在爱幼已经有了,那我们就要开始尊老。”(杨焜)

在“尊老”的落实上,他们主动提出要将团队收益的 50%捐给村里的老人,剩下的50%再用来补充团队所需以及成员工资。而更让人惊讶的是,这群一开始被“发财”感召的热血青年,竟纷纷表示并不要求刚起步就要有工资。

“一开始也可以不用工资”(家炜),“毕竟做这种事情最终的目的都是为了这个村子的发展”(杨焜)。

后来,他们还将莫空鸣的口号定为——“爱老人、爱孩子、爱前汾溪!”

听到他们这些话,意外之余也很感动。这些充满温度的话让我们突然感觉这些孩子长大了,在他们身上不知不觉发生了很大的变化。他们言语之中流露出的对家乡的热爱、对未来的期待让我们感受到其实他们也想要改变自己、改变村庄,只是他们暂时还难以找寻到正确的路径。我们所能做的,就是陪着他们,慢慢找到这条路。做一辆小餐车,给这群孩子带来前所未有的成就感以及做一番事业的动力。美育的魅力正在于,美育他人,同时也是一个被他人美育的过程,他们的变化与成长,又何尝不是我们将公益坚持下去的动力呢?

二、“有点馋”:莫空鸣的首个项目

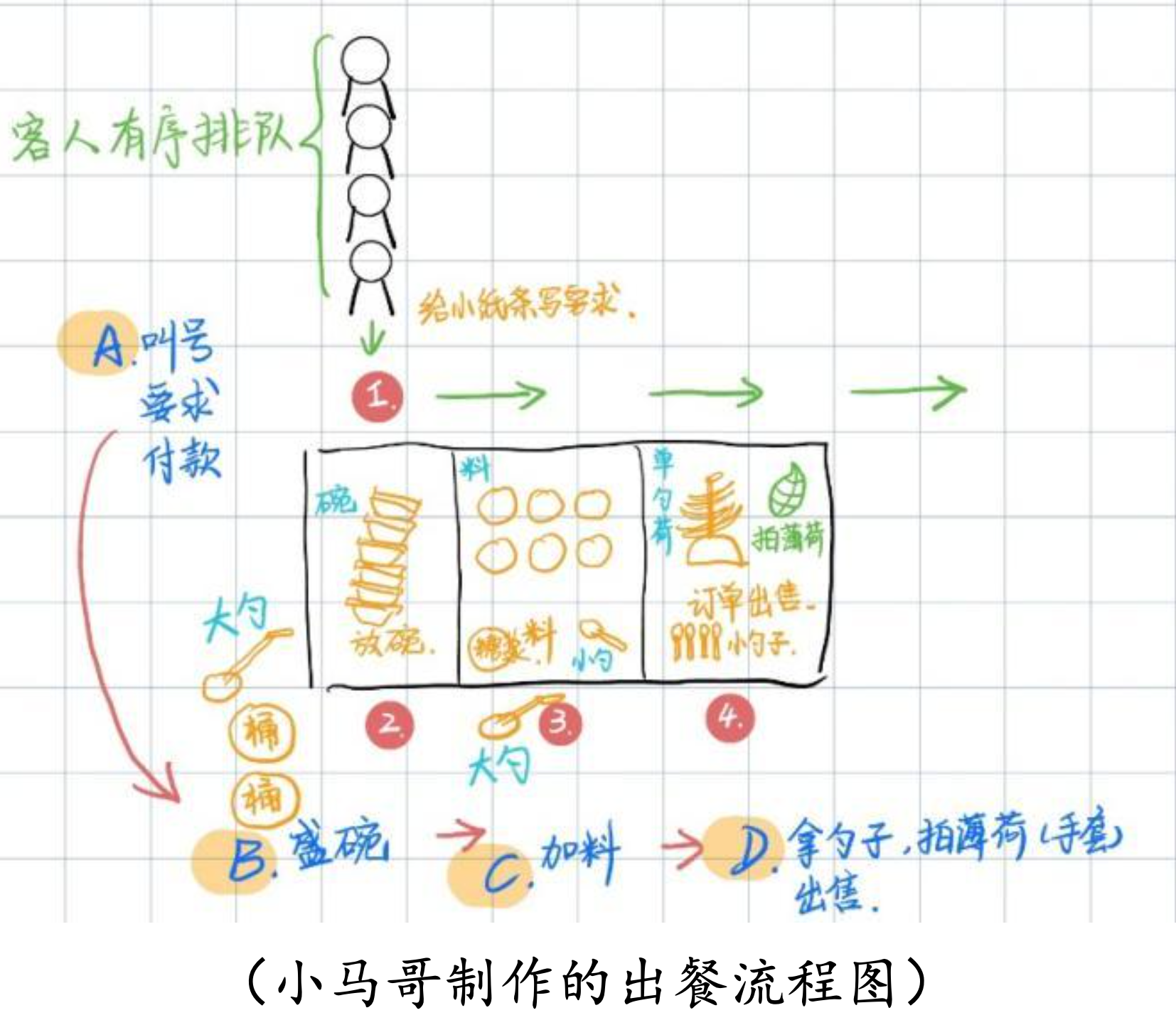

然而,只做果茶似乎有点单调,回头客很少,导致莫空鸣初次营业额十分惨淡,原本充满干劲的他们一下就垂头丧气。恰好此时,丛生夏令营的小马哥听闻了莫空鸣团队,在兴趣的驱使下,他接过带领莫空鸣的职责,在分析团队现存问题后,决定“痛定思痛”,对莫空鸣进行一番改革:

“我发现他们的定价和菜品有蛮大的问题,团队分工也不是那么明确。整个团队的凝聚力不强,导致三天打鱼,两天晒网。所以,我想着带领他们痛定思痛,改善整个团队,在人员统筹、制定计划、设备管理、食材选购、产业扩张等方面,制定一套计划,让小餐车重新开张,并将它持续地营业下去。”(小马哥的调研日记)

小马哥的加入让莫空鸣向着“正规化”迈上了一个台阶。他带着莫空鸣,进行了从项目宗旨、制作流程、品控管理,到人员分工、经费预算的全方位细化完善,并生成了“莫空鸣公益组织——有点馋项目规划书”。为了让莫空鸣的这些孩子认真起来,小马哥的要求颇为严厉:开会不能迟到,无特殊情况一律上交手机,一切以干活为第一要义。

由于果茶盈利空间太小,在小马哥的带领以及夏玲的提议下,莫空鸣没过两天就转战冰粉。冰粉清凉解暑、用料丰富,在炎热的夏天更具吸引力。再加上冰粉制作方便,只需要提前煮好放凉,熬制糖水,再准备各色果切,出餐快而便捷。同时,莫空鸣也将公益的理念贯彻其中,在水果原料的选择上,除了线上的采购,莫空鸣还会向李子哥等前汾溪果农购买原料,以帮助村民拓宽销路。

为了制作冰粉,原本喜欢睡懒觉的他们早上六点就要起床拿食材、做冰粉、熬糖水,下午再切好新鲜的水果,到了晚上六点正式出摊。这些孩子非常实诚,冰粉只卖五元,全家福八元,但他们给每一个来买冰粉的人都盛了满满一大碗,不少人都吃不完。莫空鸣做的冰粉料足味美,常常不到开业就有顾客光临,丛生夏令营的大学生们也成了莫空鸣的常客。到了现在,他们仍然觉得,冰粉是“卖得最成功的”。

虽然大受欢迎,但事实上,刚起步卖冰粉也并不赚钱。每天吃完饭、买完第二天所需的原料大概就只剩下一、二十块,赚的钱基本只够购买原料,维持基本运营。慢慢的,营业到一个多月的时候,莫空鸣也能做到盈收三百多元。整体而言,赚得并不多,但莫空鸣的孩子们还是一直在坚持。当被问及坚持下去的动力,莫空鸣的队长杨焜如此答道:

“我也不知道动力在哪里,反正那个时候就挺疲惫的。但是虽然累吧,我觉得还挺 ‘那个’,我不知道他们是怎么想的,我觉得还挺新鲜。就是你去我们村里随便一户人家,他们肯定都没有这样的经历,真的很新鲜在我们村里,而且也是史无前例。”

2022年的夏天,莫空鸣的“有点馋”小餐车一直营业到七夕。七夕当天,我们在村里办了一场盛大的灯光秀,超过千数的村民、村民的亲朋好友、外来游客等来到前汾溪游赏,莫空鸣的小餐车也在当晚登场营业,并推出了新品绿豆汤,迎来了一波营业小高潮。七夕结束后,暑假也临近尾声。村里的人开始慢慢减少,这些孩子也即将回去城里上学。就这样,历时一个暑假,伴随着开学,莫空鸣的第一阶段就正式告一段落。